外部不経済(負の外部性)が発生した時の解決策に「交渉」があります。その交渉に関して有名な「コースの定理」を問題点も含めて簡単にまとめています。

- コースの定理とは

- 環境を利用する権利(所有権)

- コースの定理の余剰分析

- コースの定理の問題点

コースの定理とは?

(Wikipediaより ロナルド・H・コース)

コースの定理とは

外部不経済(負の外部性)が発生した場合

- 取引費用がない(0円)

- 所有権が明確

- 資産効果・所得効果が働かない

- 情報が完全

これらの条件を満たしていれば、当事者間で交渉を行うことで最適な資源配分が達成できるという命題。

コースの定理から、外部不経済の解決策として「交渉」が有効になるという議論が生まれた。ただし、多くの問題点が含まれており、現実的には実現できないと言われている。

ロナルド・H・コースが提示した。コースは1991年にノーベル経済学賞を受賞している。

代表的な例

- 公害(身近で考えるならタバコの副流煙とか)

公害とは、企業の活動による騒音・煤煙(ばいえん)・廃液・廃棄物、地下水の大量採取から起こる地盤沈下などが原因で、一般住民の生活に及ぶ害のこと。

企業は、利益を出すために様々な生産活動を行います。

その過程で、環境に悪影響を与えるなどして、生活環境を破壊することがあります。生活環境を破壊されて困るのは、その企業とは関係のない一般の人々です。

こうした企業は、一般の人々に外部不経済(負の外部性)を与えている

ココがポイント

公害により、健康を害した人は病院に通うなど、余計に費用を支払うことになります。公害を引き起こした企業は、病院代を負担することはありません。

取引費用がかからない(0円)ならば、企業と住民が交渉することで問題を解決して、最適な資源配分が実現する

つまり

- 企業→住民に対して賠償金を支払う

- 住民→企業にお金を支払って汚染を止めてもらう

公害(外部不経済)が発生しても、交渉により①②のどちらかの解決策が実現する。その時、どちらの方法でも最適な資源配分が実現するというのがコース定理です。

企業に環境を利用する権利がある場合

汚染権

企業が生産を行うときに環境を利用してもよい (環境を利用する)権利のこと。権利の範囲内ならば、環境を汚染することが認められる。

途中で「所有権」という話がありましたが、所有権というのは「汚染権」などのことを指しています。汚すのも持ち主の自由と考えているため汚染権を所有権のように考える。

例えば

- ある工場が空気中に汚染物質を流していました

これまでは、工場の近くに人が住んでいることもなかったので問題になりませんでした。しかし、ある時から人が住むようになって、空気汚染が問題になりました。

ポイント

環境を利用する権利(汚染権)が企業に認められていた場合、住民が、企業にお金を支払います。

次に、逆の場合を考えてみます。

住民に環境権がある場合

環境権

一般の人々が、良好な環境の中で生活を営む権利のこと。日当たりを確保する権利(日照権)や良好な景観を眺める権利(眺望権)などが有名です。

例えば

- ある工場が空気中に汚染物質を流していました

この工場の近くには、昔から住民が住んでいました。ある時から工場が作られて、空気汚染が問題になりました。

ポイント

環境権が住民に認められていた場合、企業が、住民に賠償金を支払います。

ココがポイント

環境に関する権利(≒所有権)が、企業と住民のどちらにあるかでお金の流れが変わります(もしくは権利を売買することも可能)。しかし、どちらの場合にしても最適な資源配分(※総余剰の最大化)が実現するというのがコースの定理です。

コースの定理では権利の配分は関係せず、どちらに権利がどの位あろうと交渉により最も効率的な資源配分が実現すると考えています。また、この時に政府の介入は不要で、企業と住民が直接交渉すれば解決するという点も重要です。

※「社会的な利益ー社会的な損失=総余剰」

余剰分析①(住民→生産者に賠償金)

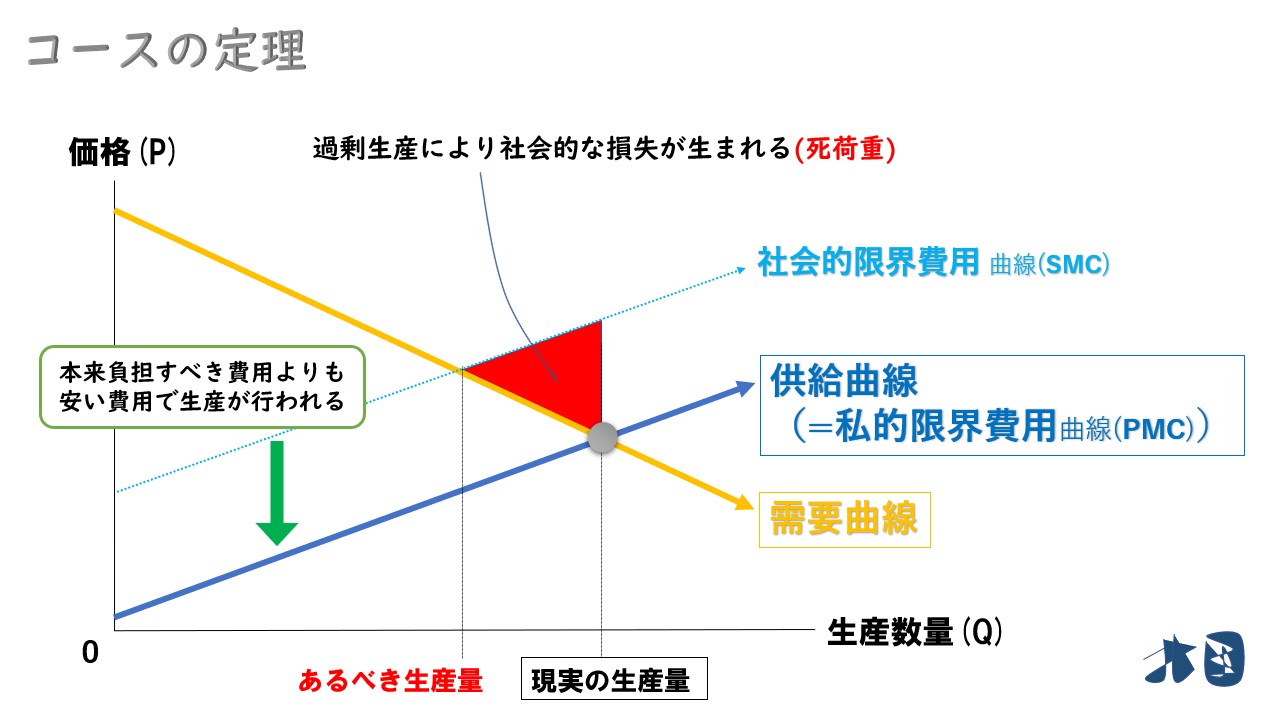

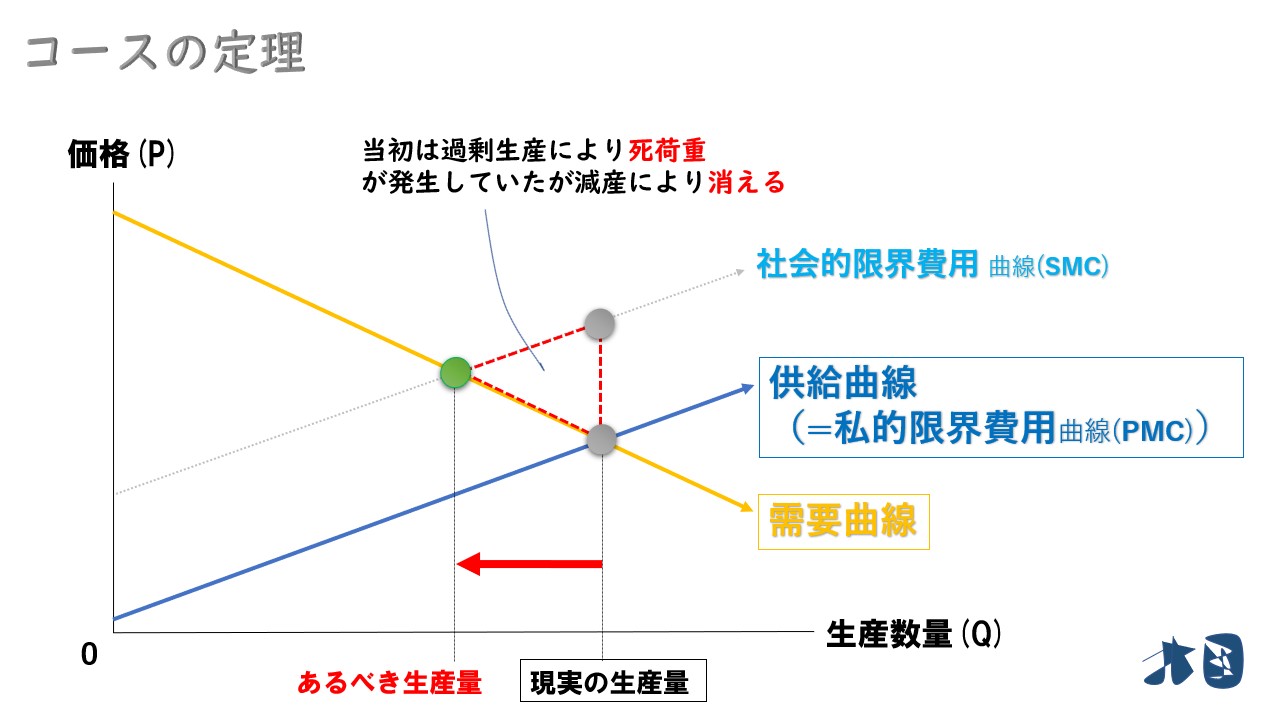

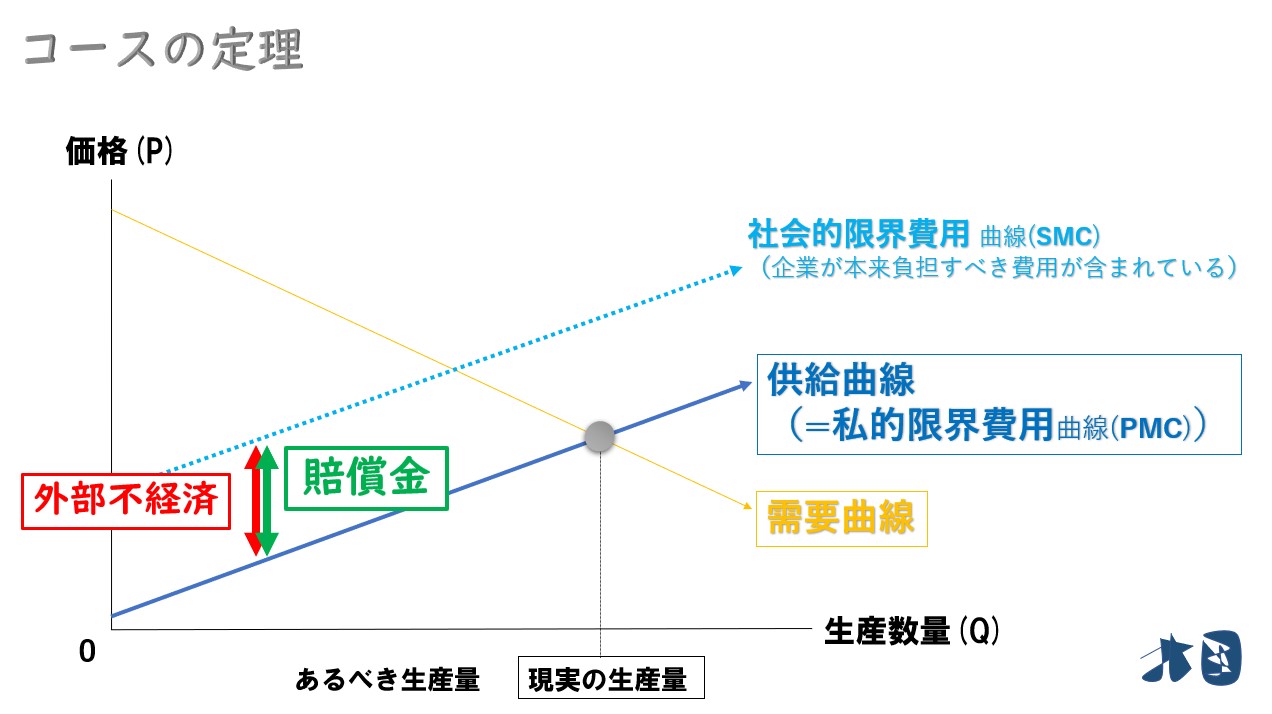

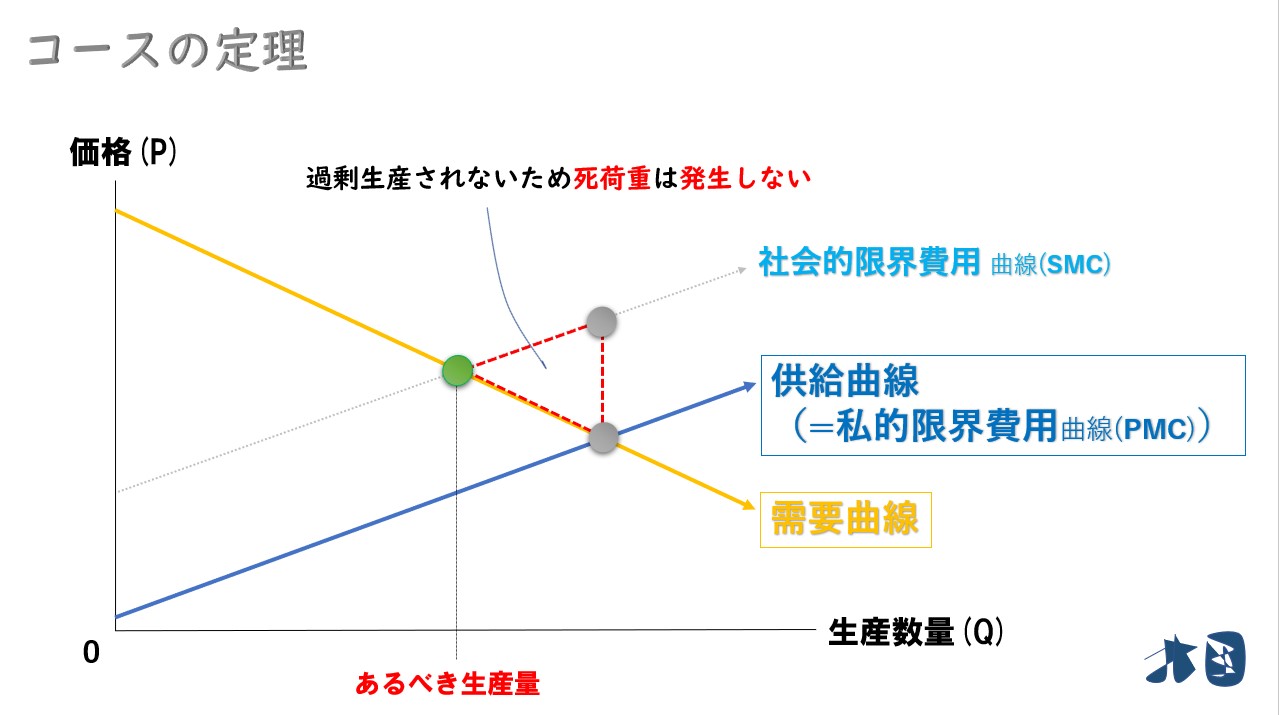

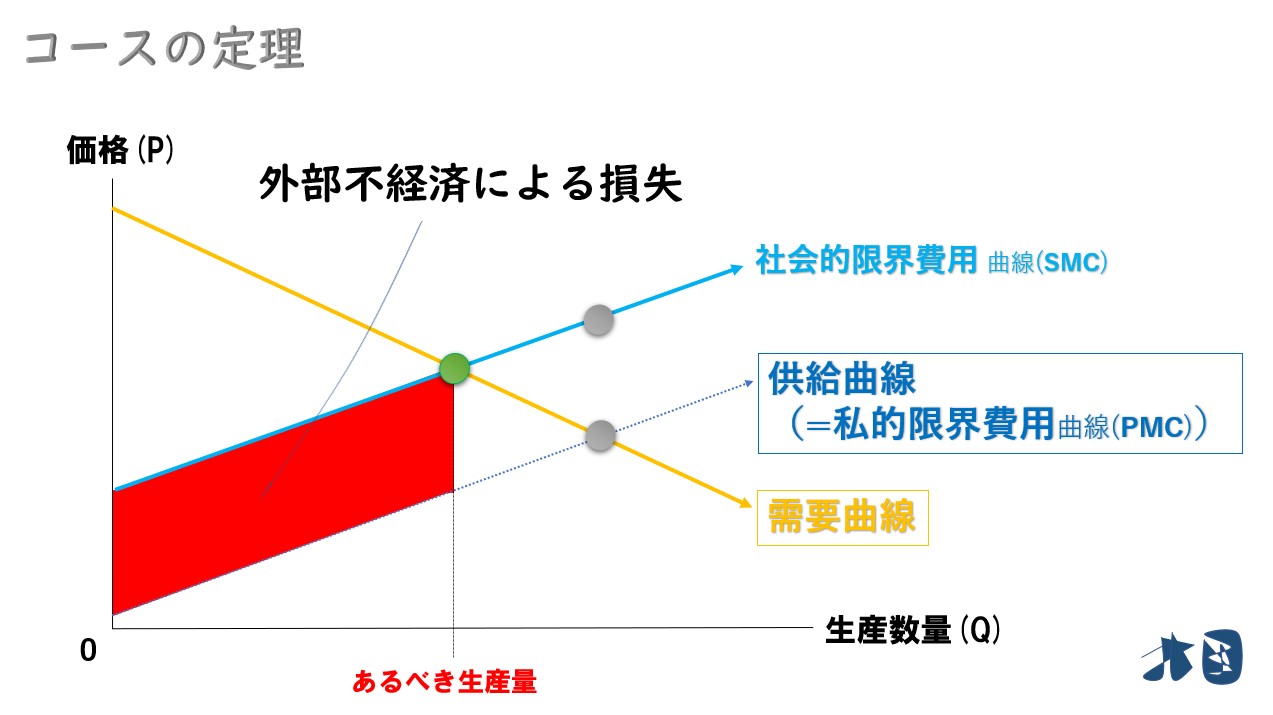

グラフの通り、外部不経済が働いている状態から余剰分析をスタートします。

(軽くおさらい)環境を汚染しないように整備したり、汚染によって住民が健康を害したら病院代を負担するなど、企業は本来ならば社会的なコストを加味して生産活動をする必要があります(社会的限界費用曲線SMC)。

しかし、外部不経済が働いているので、企業はそれを無視して(負担しないで)生産活動をしていることが分かります。つまり、割安で生産している状態です(供給曲線=私的限界費用曲線PMC)。そのため通常よりも過剰生産になって赤い三角形部分が社会的損失(住民が迷惑している部分)となります。

詳しくは「外部性」のページで確認してください。

外部不経済は・・

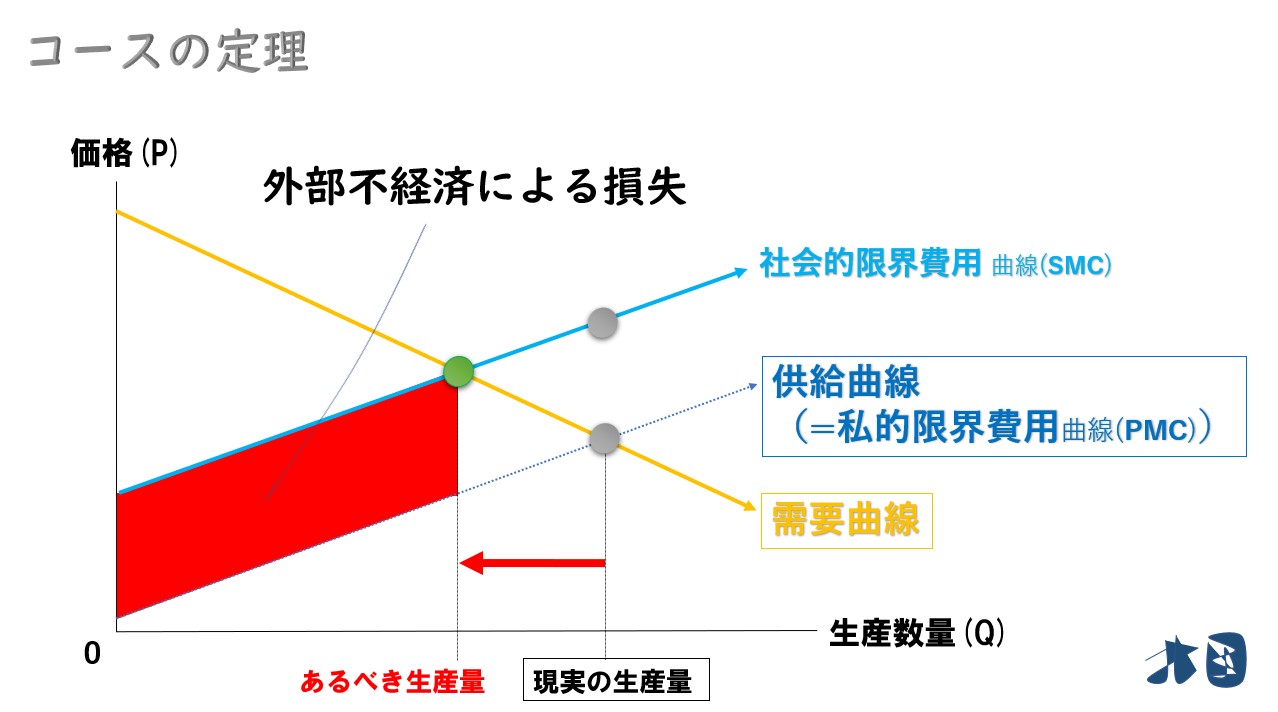

企業が本来負担すべき費用と実際の費用負担の差額が、過剰に環境汚染されている部分(外部不経済)となります。※赤い矢印部分が無数に存在するイメージです。

厳密な言い方をすると↓2つの曲線の差額が外部不経済です。

- 社会的限界費用SMC=環境維持のための費用等が含まれる

- 私的限界費用曲線PMC=環境汚染をしているのに何もしていない

「外部不経済(公害が発生している)部分」と「死荷重」はイコールではありません。なぜなら、環境が汚染されても生産者・消費者が得をしている分は死荷重にはならないからです。このとき、誰の得にもならず公害の悪い影響だけが残ってしまう部分のみが死荷重(社会損失)となります。

ここで

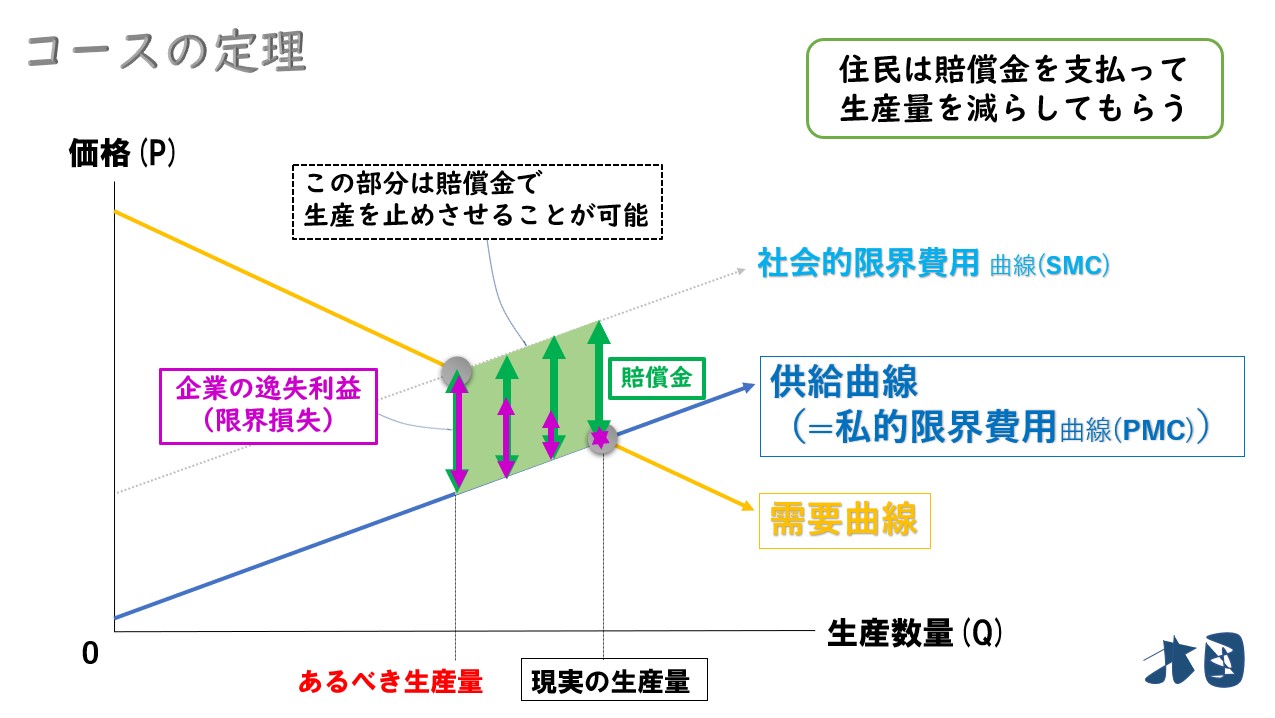

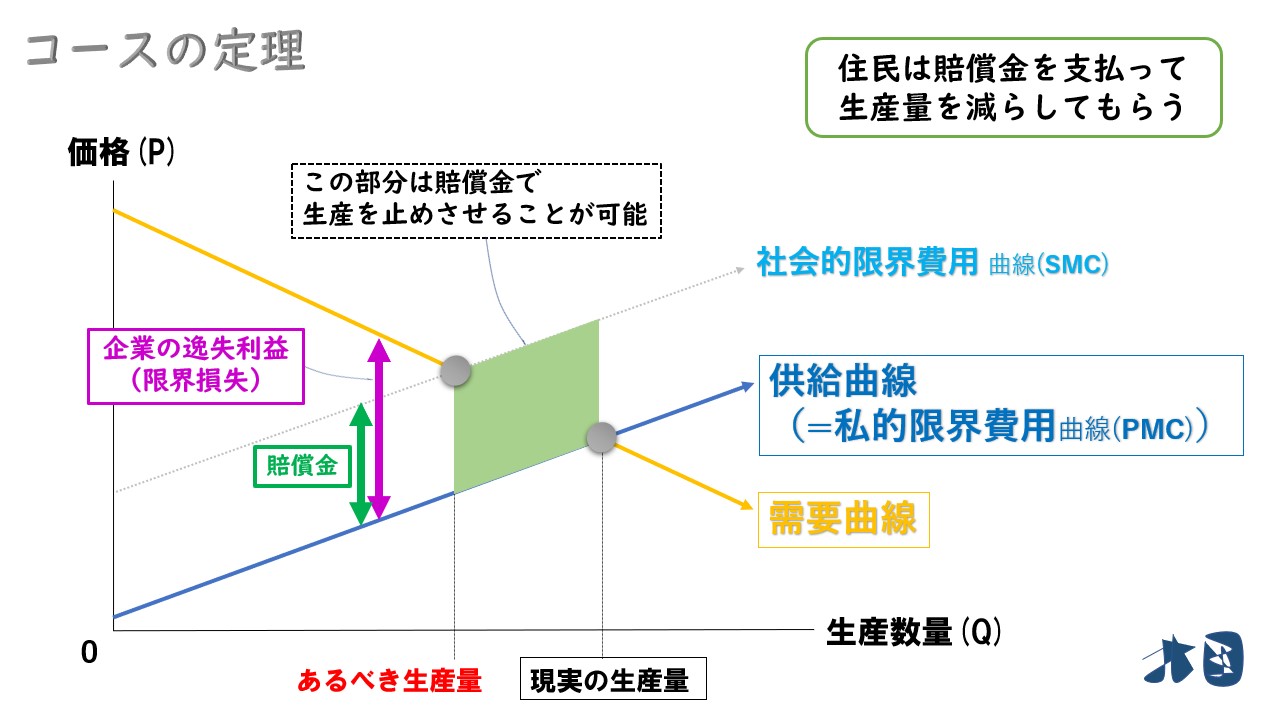

- 住民がお金を支払って企業に公害を止めるよう交渉する

これを「買収(権利の買収)」と言ったりします。住民が、企業の環境を利用する権利(所有権)を買収するイメージです。

例えば

- 外部不経済(赤い矢印)と同じだけの賠償金(緑の矢印)を支払うことを提案する

どれくらい賠償金を支払うかは交渉次第ですが、ここでは話が簡単なので1単位の外部不経済(赤い矢印)と同じ金額の賠償金を支払うことにします。

企業は・・

この賠償金をもらうことが得なら住民の交渉を受け入れます。

企業が生産を止めると「需要曲線-私的限界費用の差額分=濃ピンク色矢印」の利益が失われます(これを限界損失と呼ぶことがある)。 需要曲線で価格が決まり、私的限界費用曲線が実際の費用負担額を表す。そのため「価格-費用=利益」と考えて、生産を止めるとこの利益部分がなくなる(限界損失)と考えている。

ポイント

企業は「生産を止めることで失われる利益(限界損失)」よりも「賠償金」の方が大きければ得をするので、住民の生産中止の提案を受け入れるはず。

以上より

もしも

- あるべき生産量よりも左側なら

グラフの通り「企業が失う利益>賠償金」となるため生産を止めると損します。 そのため企業はあるべき生産量の部分までは、住民の交渉に応じて減産しますが、それ以上は減産に応じません(結果的にあるべき生産量に落ち着く)。

その結果

あるべき生産量になったため当初の死荷重が消えます

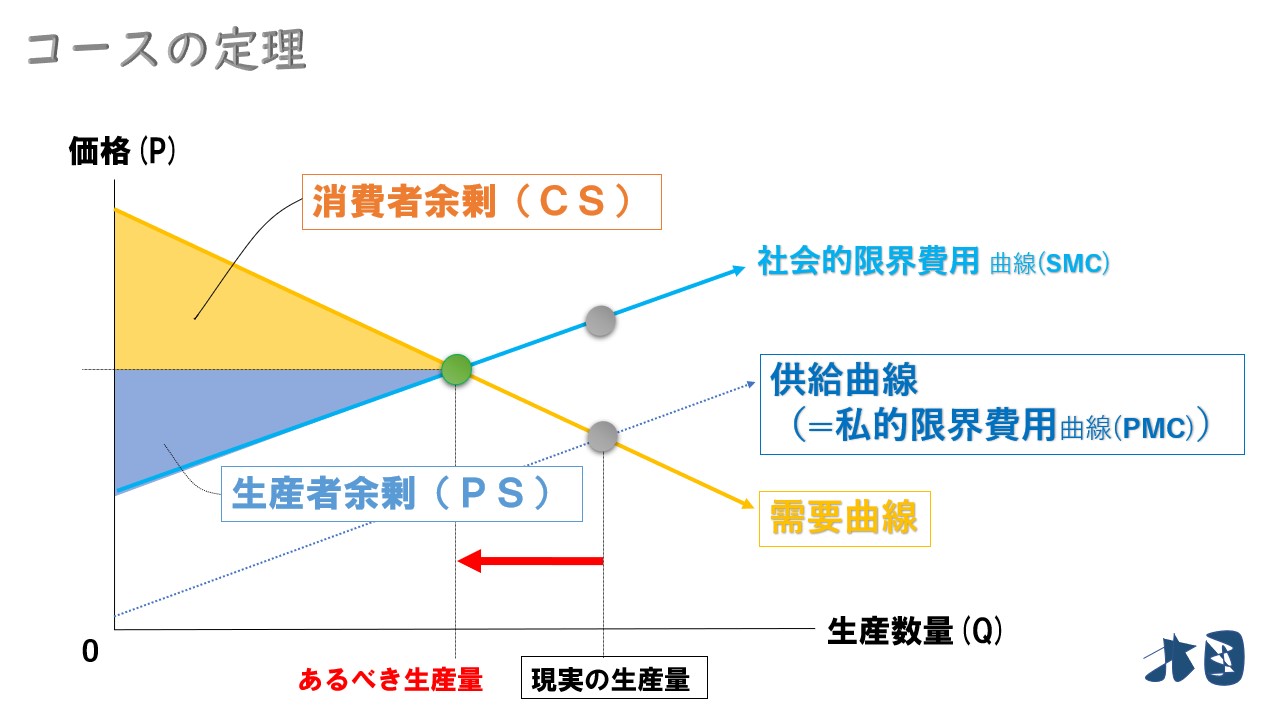

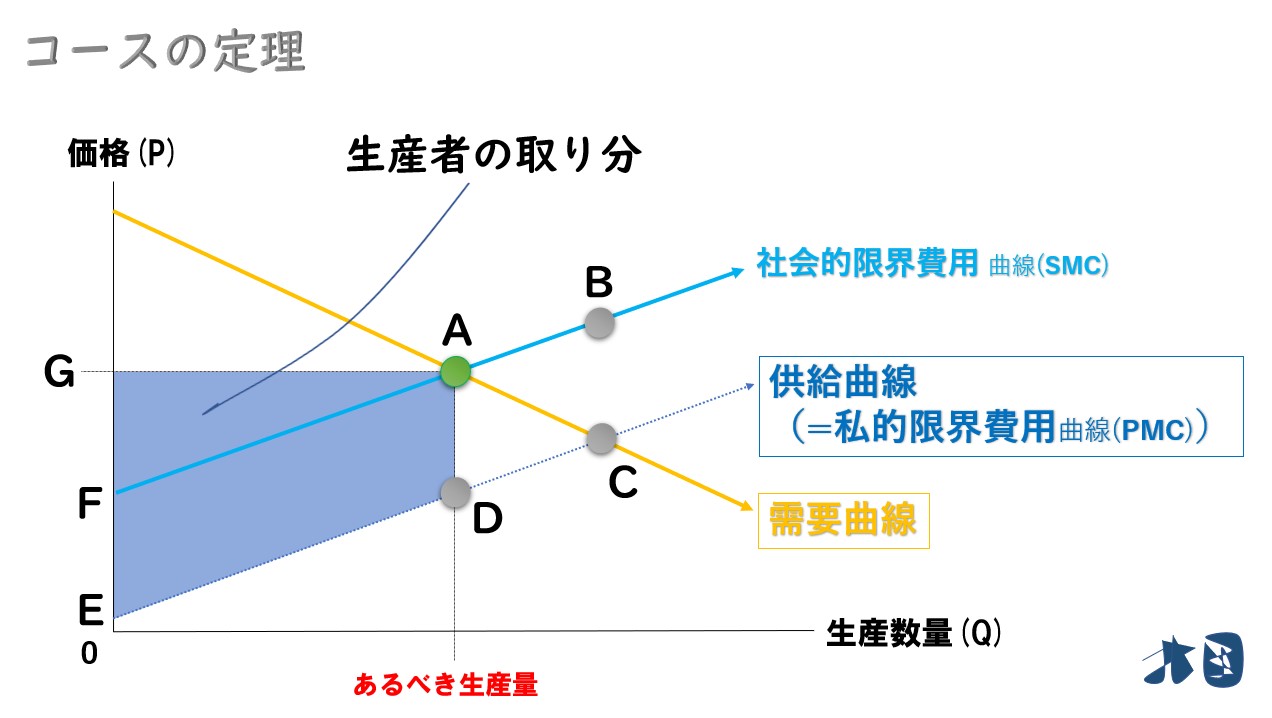

生産者の取り分

- 四角形ABCDの部分は住民からの賠償金収入

- 四角形EFADの部分は本来負担すべき費用(社会的限界費用SMC)よりも安く生産しているために生産者が得をしている部分

- 三角形GAFは通常の生産者余剰の部分

「生産者の取り分」から打ち消される部分

- 住民が賠償金を支払った部分

- 外部不経済が働いている部分

最終的に残る部分

- +生産者の取り分

- -住民が賠償金を支払った部分

- -外部不経済が働いている部分

残った部分が総余剰です。あるべき生産量で生産されているため、死荷重が発生しておらず最も効率的な状態が実現しています(※消費者余剰がどの部分なのかは分かりやすいので説明を省きました)

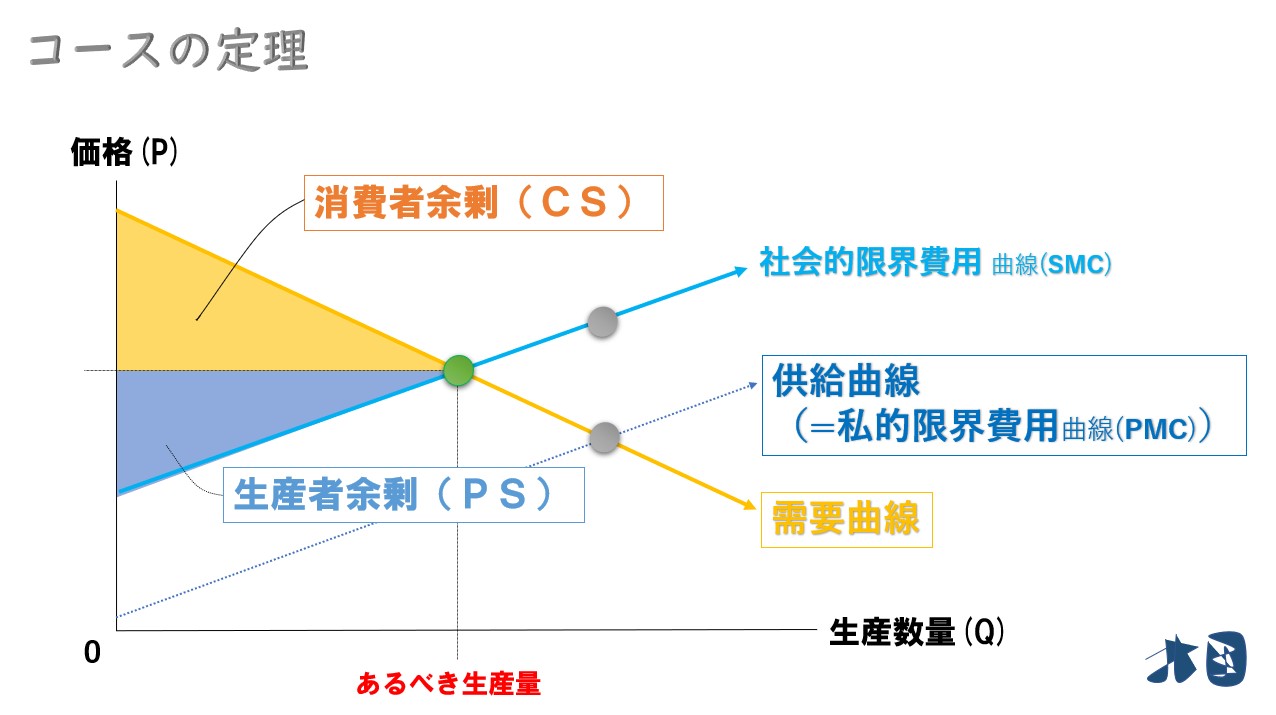

- 黄色三角形部分=消費者余剰(CS)

- 青色三角形部分=生産者余剰(CS)

ポイント

住民が、企業に生産を止めるように賠償金(補償金)を支払うと、あるべき生産量が実現して死荷重が消える(市場から非効率な部分が消えて、効率的な状態になった)。

つぎに

生産者が、住民へ賠償金(補償金)を支払うケースを見ていきます。

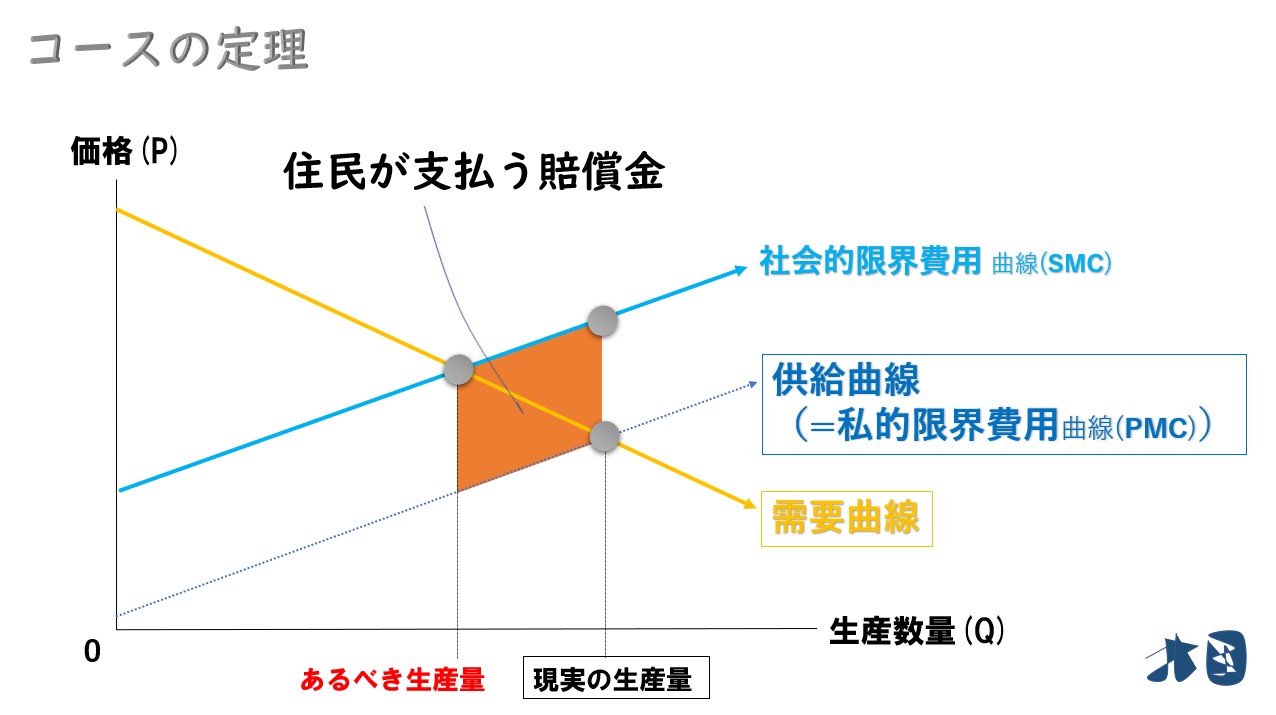

余剰分析②(生産者→住民に賠償金)

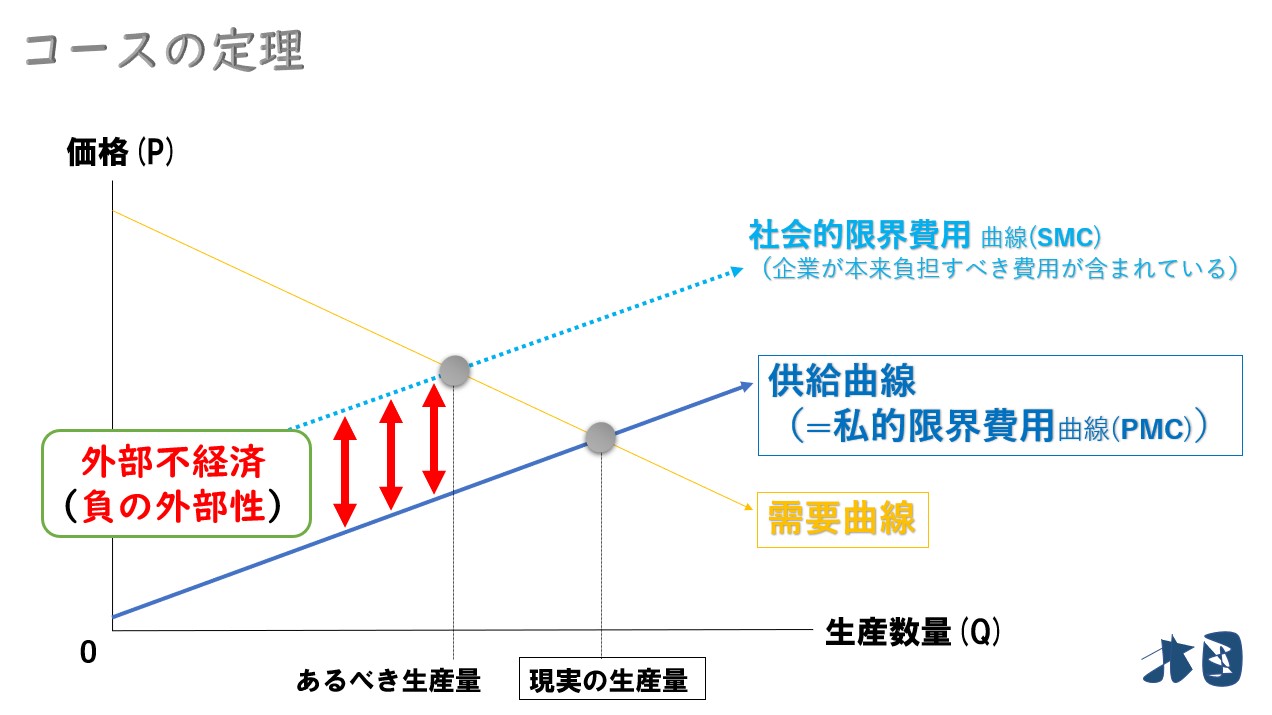

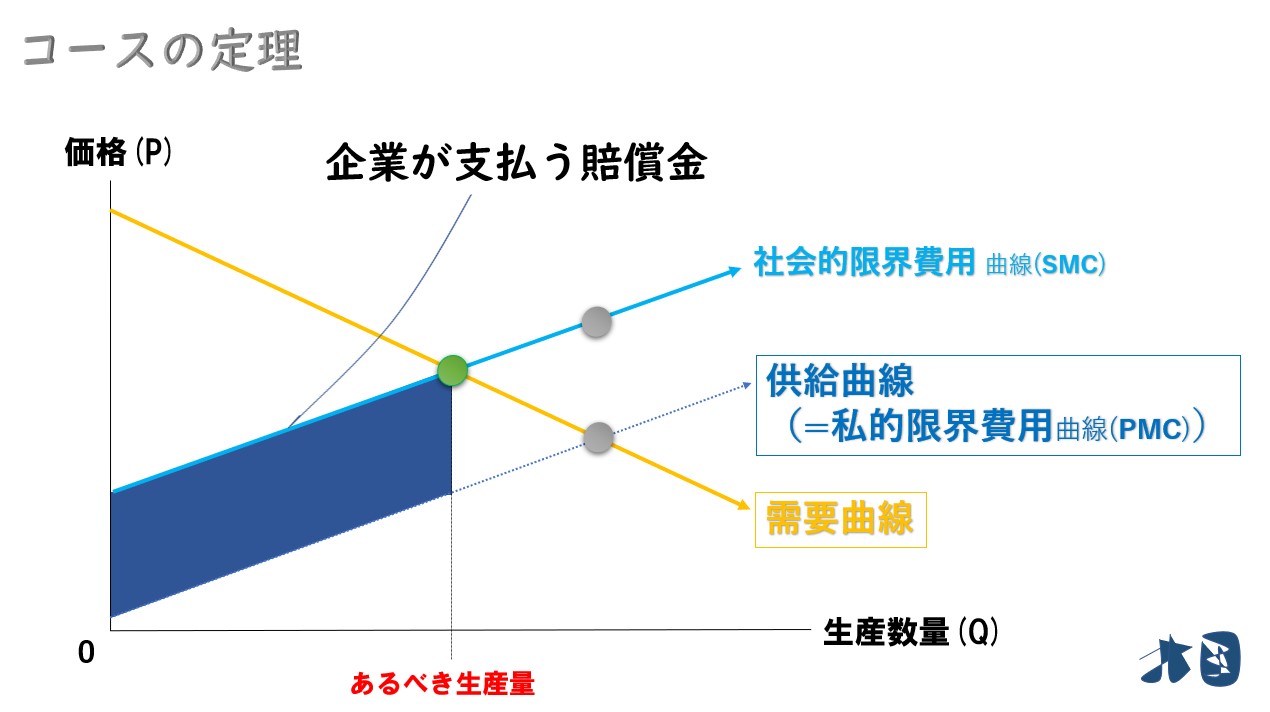

住民→企業へ賠償金を支払うケースと同じく、外部不経済が働いている状態から余剰分析をスタートします。

(軽くおさらい)環境を汚染しないように整備したり、汚染によって住民が健康を害したら病院代を負担するなど、企業は本来ならば社会的なコストを加味して生産活動をする必要があります(社会的限界費用曲線SMC)。

しかし、外部不経済が働いているので、企業はそれを無視して(負担しないで)生産活動をしていることが分かります。つまり、割安で生産している状態です(供給曲線=私的限界費用曲線PMC)。そのため通常よりも過剰生産になって赤い三角形部分が社会的損失(住民が迷惑している部分)となります。

詳しくは「外部性」のページで確認してください。

外部不経済は・・

企業が本来負担すべき費用と実際の費用負担の差額が、過剰に環境汚染されている部分(外部不経済)となります。※赤い矢印部分が無数に存在するイメージです。

厳密な言い方をすると↓2つの曲線の差額が外部不経済です。

- 社会的限界費用SMC=環境維持のための費用等が含まれる

- 私的限界費用曲線PMC=環境汚染をしているのに何もしていない

「外部不経済(公害が発生している)部分」と「死荷重」はイコールではありません。なぜなら、環境が汚染されても生産者・消費者が得をしている分は死荷重にはならないからです。このとき、誰の得にもならず公害の悪い影響だけが残ってしまう部分のみが死荷重(社会損失)となります。

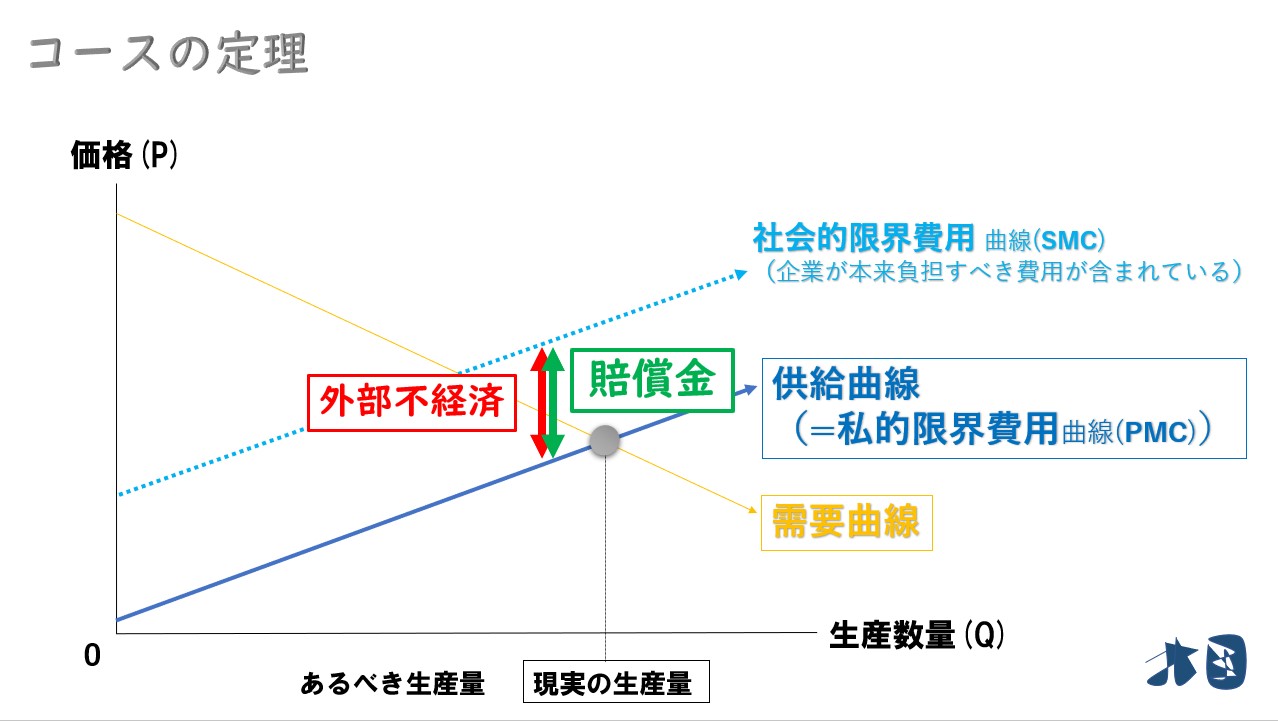

ここで

- 企業がお金を支払って住民に生産を認めてもらうように交渉する

住民に良好な環境の中で生活を営む権利(環境権≒環境を利用する権利(所有権))があるので、企業が、その権利を買収するイメージです。

例えば

- 外部不経済(赤い矢印)と同じだけの賠償金(緑の矢印)を支払うことを提案する

どれくらい賠償金を支払うかは交渉次第ですが、ここでは話が簡単なので1単位の外部不経済(赤い矢印)と同じ金額の賠償金を支払うことにします。

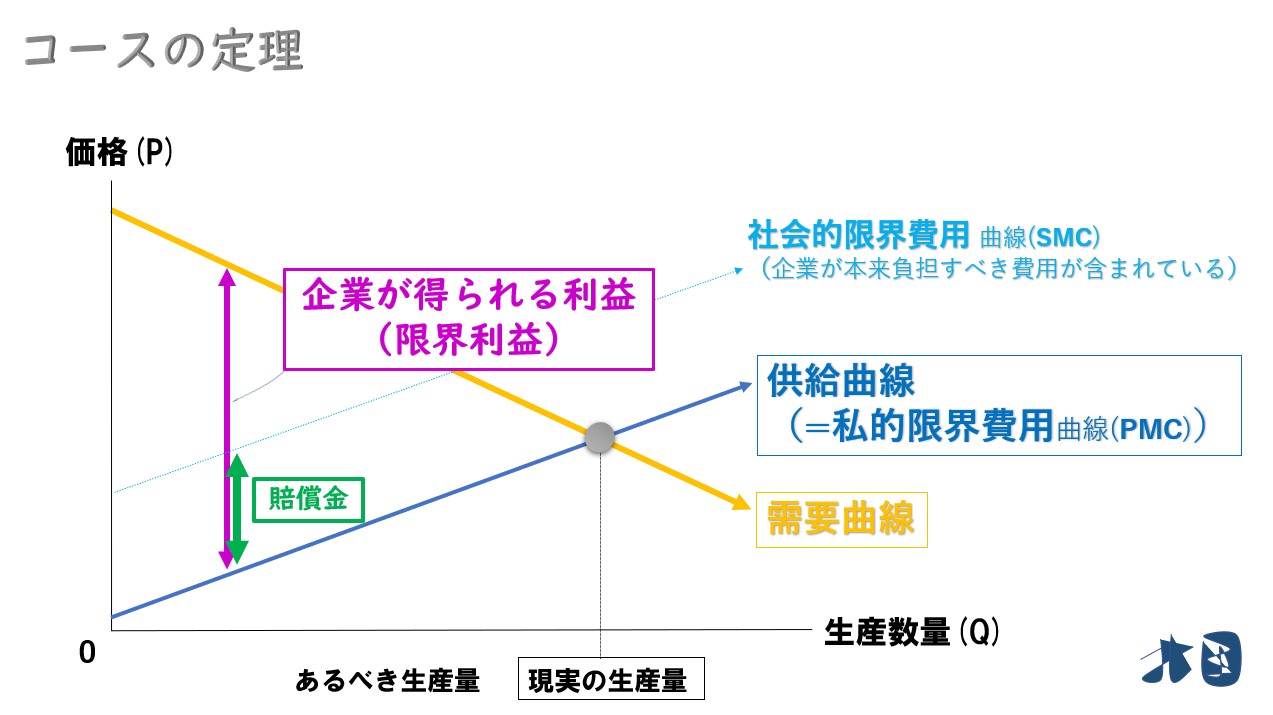

このとき

企業は賠償金を支払ってでも生産する方が得をする

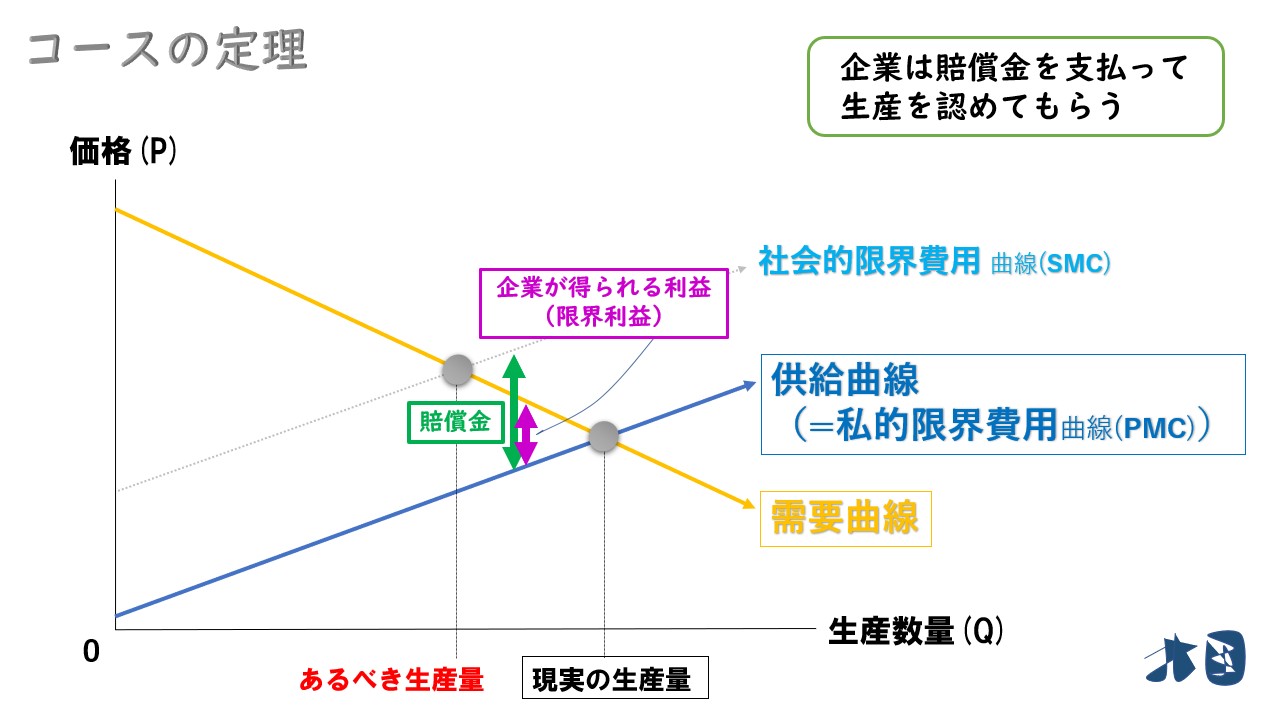

企業が賠償金を支払って生産を行うと「需要曲線-私的限界費用の差額分=濃ピンク色矢印」の利益が得られます(これを限界利益と呼ぶことがある)。 需要曲線で価格が決まり、私的限界費用曲線が実際の費用負担額を表す。そのため「価格-費用=利益」と考えて、生産を行えばこの利益が増加する(限界利益)と考えている。

ポイント

企業は「支払う賠償金」よりも「生産することで得られる利益(限界利益)」の方が大きければ得をするので、住民に賠償金を支払ってでも生産を行う。

また、賠償金によって外部不経済が働いている部分(公害)が補償されるなら住民も生産を認めてくれると考えます。本当なら外部不経済部分よりも賠償金が大きい方が得をするので、生産を認めるインセンティブとなりますが、グラフの書き方の問題もあるのでこのまま話を進めます。

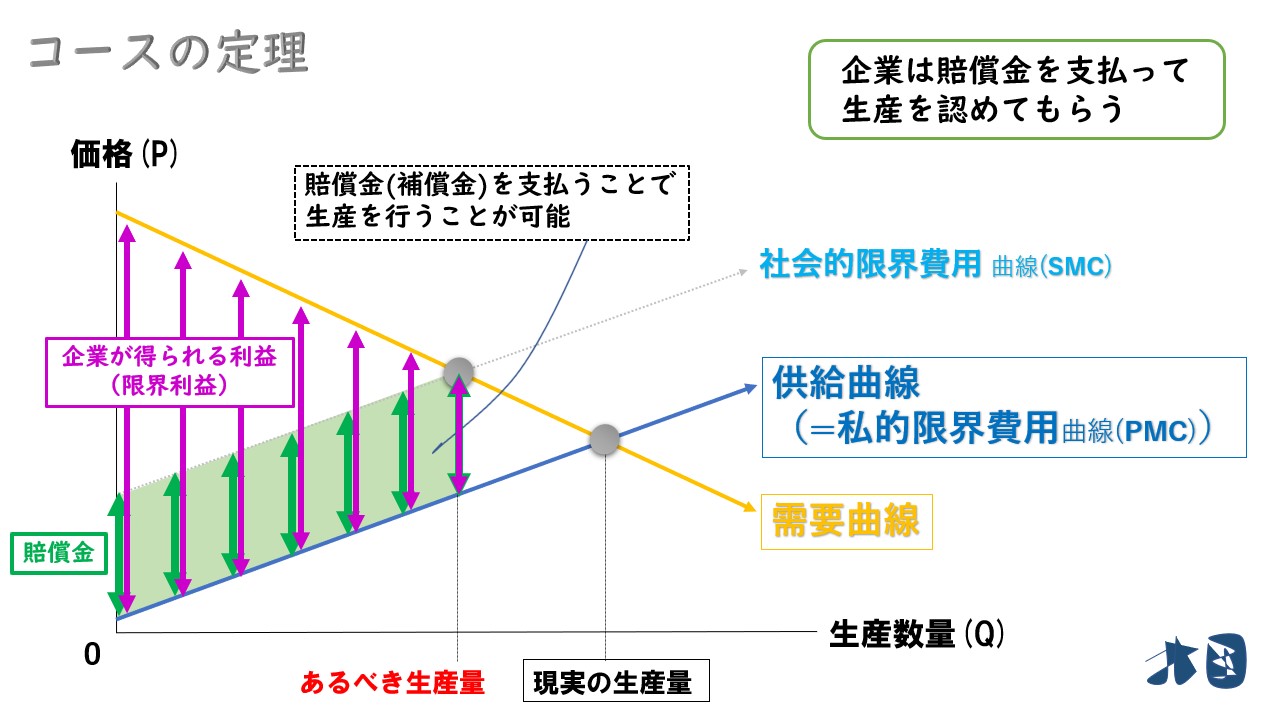

以上より

もしも

- あるべき生産量よりも右側なら

グラフの通り「企業が得られる利益<賠償金」となるため生産すると損します。 そのため企業はあるべき生産量の部分までは、住民に賠償金を支払って生産をしますが、それ以上は生産しません(結果的にあるべき生産量に落ち着く)。

その結果

あるべき生産量に落ち着くため死荷重は生まれません

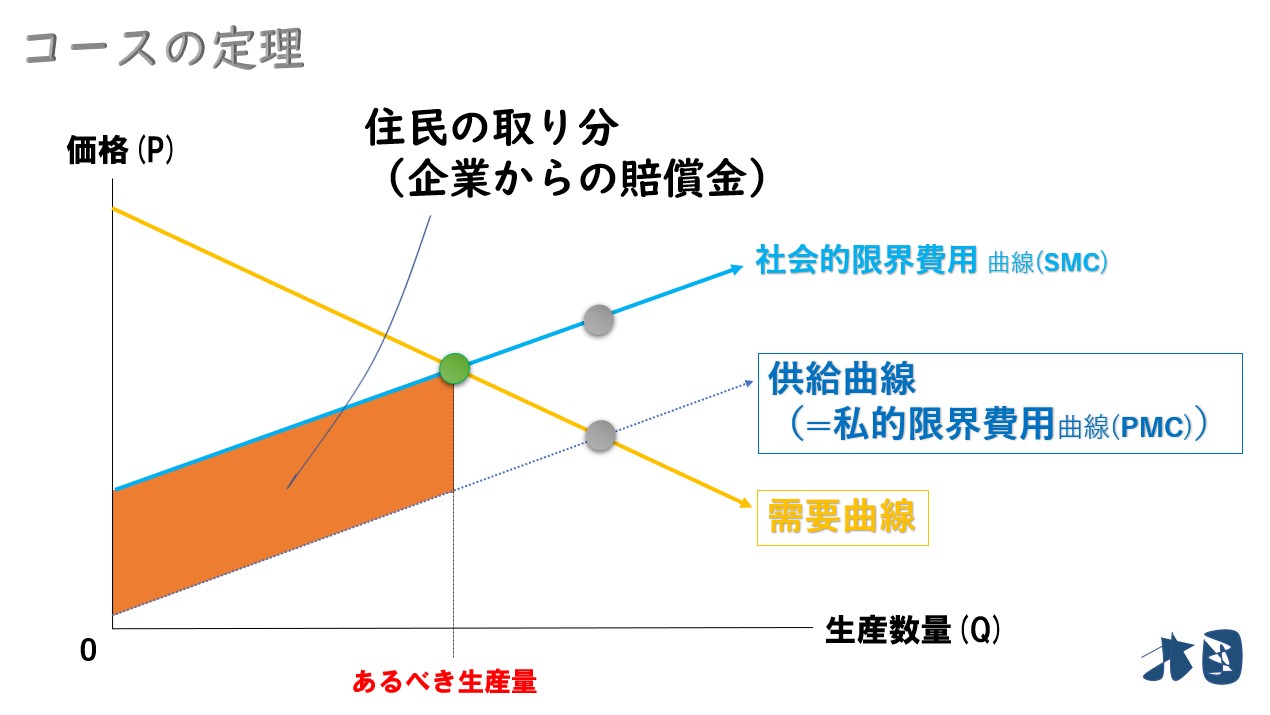

生産者の取り分

- 四角形EFADの部分は本来負担すべき費用(社会的限界費用SMC)よりも安く生産しているために生産者が得をしている部分

- 三角形GAFは通常の生産者余剰の部分

「生産者の取り分」から打ち消される部分

- 企業が賠償金を支払った部分

- 住民が賠償金を貰った部分

- 外部不経済が働いている部分

最終的に残る部分

- +生産者の取り分

- -企業が賠償金を支払った部分

- +住民が賠償金を貰った部分

- -外部不経済が働いている部分

残った部分が総余剰です。あるべき生産量で生産されているため、死荷重が発生しておらず最も効率的な状態が実現しています(※消費者余剰がどの部分なのかは分かりやすいので説明を省きました)

- 黄色三角形部分=消費者余剰(CS)

- 青色三角形部分=生産者余剰(CS)

ポイント

企業が、住民に賠償金(補償金)を支払うと、あるべき生産量が実現して死荷重が消える(市場から非効率な部分が消えて、効率的な状態になった)。

まとめ

ポイント

外部不経済が働いているとき、いくつかの条件(交渉費用がない・所有権が明確・所得効果がない等)を満たしていれば当事者間で交渉を行うことで最適な資源配分を達成できる。

① 企業に環境を利用する権利がある場合は、住民(被害を受ける経済主体)が企業へ賠償金・補償金を支払うことで最適な資源配分が実現する(余剰分析①)。

② 住民に環境権がある場合は、企業(被害を与える経済主体)が住民へ賠償金・補償金を支払うことで最適な資源配分が実現する(余剰分析②)。

①②より、企業や住民のどちらに権利があっても(権利配分がどのような状態でも)、交渉により最適な資源配分が実現することが分かる。

(https://cruel.org/econthought/profiles/coase.htmlより・ロナルド・H・コース)

交渉における当事者は一方的な関係ではない。AがBに害を与え、それをどのように抑えればよいのか、という議論は間違っている。私達は、相互依存的本質の問題を扱っているのだ。

コースの言う通り「外部不経済が働いているからと言って、企業(損害を与えている方)が必ず賠償金・補償金を支払う」という、暗黙の(公平性に従った)考えだけが、必ずしも答えになるわけではないことが分かります。

おまけ

- 限界外部損害(MED)と限界削減費用(MAC)

環境経済学の分野では、このグラフを使って「コースの定理」が効率的な状態にたどり着くと説明する場合があります(参考までに)。資料に載っていると「需要と供給」のグラフと勘違いすることがありますが、まったくの別物です。

・限界外部損害(Marginal Exteranal Damage)= 住民が受ける被害の度合いのこと(限界被害曲線など、似たような言い回しがたくさんある)

・限界削減費用(Marginal Abatement Cost)=企業が外部不経済を抑えるために発生するコスト・失う利益のこと(限界対策費用など、似たような言い回しがたくさんある)

「住民の被害度合い」と「企業が外部不経済を抑えることで失う利益」が均衡するポイントで、企業の生産活動が行われることを表しています。

コースの定理の問題点

「コースの定理」は、よく議論の的になります。

問題点①

- 汚染者負担の原則

環境汚染で発生する社会的損失は、汚染した企業が負担すべきだ、という考え方

コースの定理への批判

企業が権利を持っているからと言って、環境を汚していない住民がお金を支払わされる(ことが容認される)のはおかしい。

このように「コースの定理」では、一般的な倫理観で考えれば納得できない解決方法も(効率性の観点からは)容認されるため、批判されることがあります。

ポイント

汚染者負担の原則(公平な負担)⇔コースの定理(効率性)

以上から分かる通り、コールの定理は効率性の視点から交渉による解決が問題ないと指摘していますが、公平性を考えると話が変わってきます。

問題点②

- 「取引費用が0円」という世界は、現実には存在しない

さらに他の条件である「所有権が明確」「資産効果・所得効果が働かない」「情報が完全」の3つも現実的ではありません。

ちなみに「所得効果」「情報が完全」などは、経済学の考え方です。一般的には「取引費用が0円」「所有権が明確」の2つが注目されるので、このページでは説明を飛ばしました。

そもそも

- コースも「取引費用が0円」の世界が現実にあるとは考えていません。

(https://cruel.org/econthought/profiles/coase.htmlより・ロナルド・H・コース)

取引費用が0円にすれば、このような分析結果が得られました。今後は、取引費用を考慮した場合の交渉について考えていく必要があると、コース自身は考えていました。

取引費用がない世界は、とても奇妙な性質を持つ。このような性質を検討するのに時間を費やしてもあまり意味があるとも思えない。

私の議論が示唆していることは、われわれの現実の世界を研究できるように、正の取引費用の存在を経済分析の中に取り込むことの必要性である。

ところが、私の論文が与えた影響はこれとは異なっている。学会誌でいろいろと論じられたのは、もっぱら取引費用がゼロの世界についての命題である「コースの定理」についてであった。

つまり

コースの定理は、冷徹で、徹底的な効率性を求めたのではありません。この定理を議論のスタートとして提案したに過ぎないのです。

(取引費用が0円という前提を置いた理由についてのコースの回答)

分析を展開するための簡単な土壌を設定すること、そして、それより重要なことは経済システムを構成する諸制度の在り方や決定において、取引費用が果たす、あるいは果たすべき基本的な役割を明らかにすることである。

コースはこのような問題を解決するために「法と経済学(Law and Economics・法律を経済学の視点から解釈しなおす学問)」という新しい分野にも挑戦しており、他分野の助言を求めながら研究を進めていました。

ポイント

「公平な費用負担(汚染者負担の原則)」と「徹底的な効率性(コースの定理)」の現実的な落としどころは、今後に残された課題の1つです。