「屈折需要曲線」の基本となる情報をまとめています。

- 屈折需要曲線とは

- 屈折需要曲線のグラフ

- 寡占市場の価格硬直性

- 限界収入曲線の不連続部分

- 問題点とフルコスト原理

屈折需要曲線の基本情報と少し詳しく知りたい人向けのページです。

屈折需要曲線とは

(http://www.irwincollier.com/より スウィージー)

はてな

寡占市場で見られる途中で折れ曲がる需要曲線。

寡占市場の価格硬直性を説明するために用いられる。屈折需要曲線は、企業が推定した想像上の需要曲線であることに注意する。

屈折需要曲線という考えは、アメリカ・ハーバード大学のポール・スウィージーが1939年『Demand Under Conditions of Oligopoly(寡占状況下での需要)』で発表した。

屈折需要曲線が生まれた背景

(Wikipediaより 経済発展が著しかった狂乱の20年代・1926年のニューヨークの様子)

1920年代のアメリカでは「価格の硬直性」という新しい経済現象が発生

「価格の硬直性」とは需要・供給の関係に変動があるにも関わらず価格変動があまりみられないこと。

背景

アメリカでは1900年代より「株式会社」が市場で影響力を強めていたが、しばらくすると、少数の企業により市場が寡占される状態に突入しました。

寡占市場では、競争市場に比べて価格が硬直する(変化しづらい)という問題点が分かってきます。

ポイント

これまで、価格が変化しづらい(高止まりしたりする)のは独占市場やカルテルが結ばれた時だけだと考えられていたが、寡占市場でも同様の問題が発生することを経済学的に説明しなくてはいけなくなった。

屈折需要曲線のグラフ

ここからは「屈折需要曲線」をグラフで見ていきます。

前提

- 寡占市場を考える

- 製品差別化により独自の価格決定が可能

いま、ある企業は価格(P)・生産量(Q)の状態にいる。

- 企業は次のことを想像・予想する

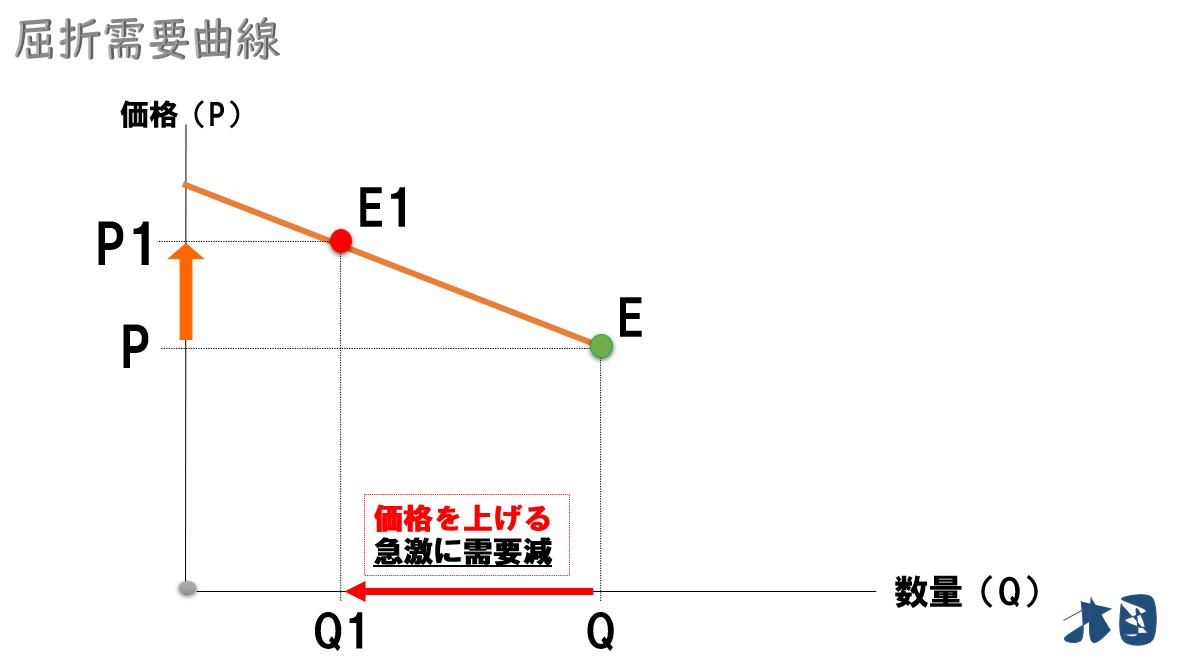

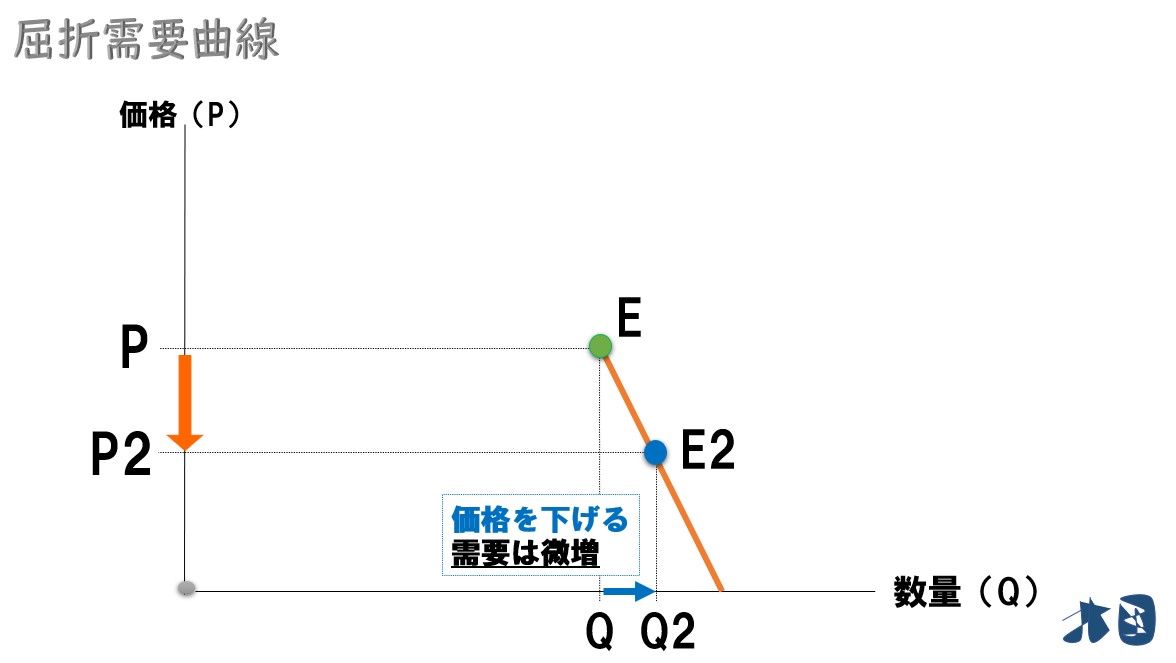

(自社が値上げをしたとき)

寡占市場では、自社が値上げすると、他社へ需要が流れる危険性が高い(そのため自社の需要量が急減する)。 仮にその市場に2社しかいなければ「うちが値上げすると、顧客は他社製品(サービス)を購入するか検討するだろう」と考える。 完全競争市場ならば市場価格を受け入れるしかないので「値上げすると顧客が他社へ流れる」という心配は不要。市場がそういう状態ならば、他社も値上げしないとやっていけない。

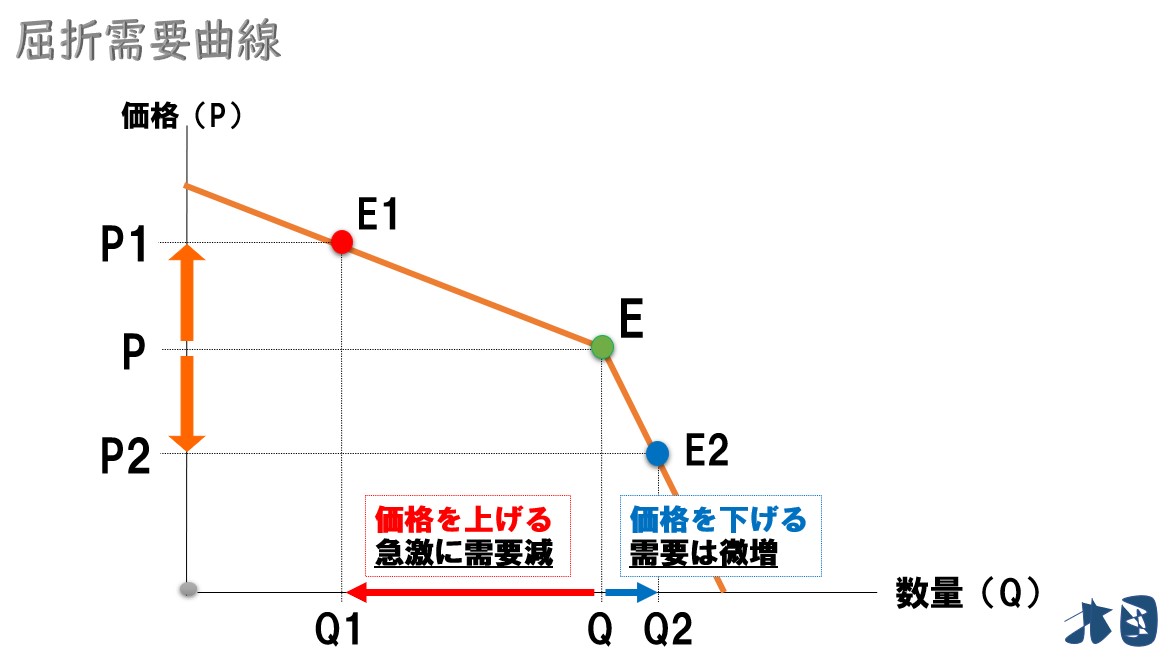

(自社が値下げをしたとき)

逆に価格を下げることを考える。 一見すると「安くなったので、たくさん売れるようになる」と考えることもできるが、値下げをすると、顧客を取られまいとするライバル企業も値下げしてくるはず(※1)。 つまり、結果的にライバルの値下げを考慮すると、大きく需要が伸びるとは考えづらい(値下げしても、需要量は微増するくらい)。 (※1)どこかの企業でキャンペーンが始まると、ライバルも便乗してキャンペーンをやってくる現象と同じ。

さきほどの「値上げしたとき」「値下げしたとき」の企業の推測・予想を考慮すると・・

以上より

ここに、想像上の需要曲線が誕生・・!

これが「屈折需要曲線」です。

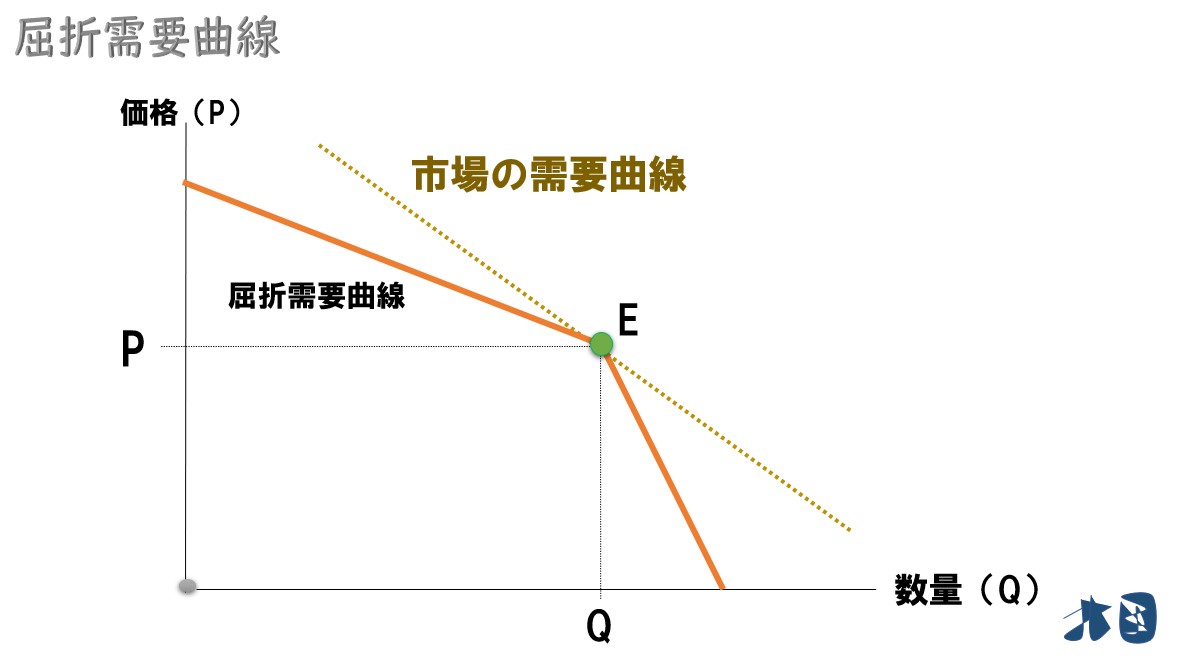

ちなみに

屈折需要曲線は企業の推測によって生まれた想像上の需要曲線なので、本来であれば市場の需要曲線は別に存在する。

例えばこんなイメージ

不連続な限界収入曲線

ポイント

「需要曲線が屈折する」ことで影響を受けるのは限界収入曲線(MR)です。

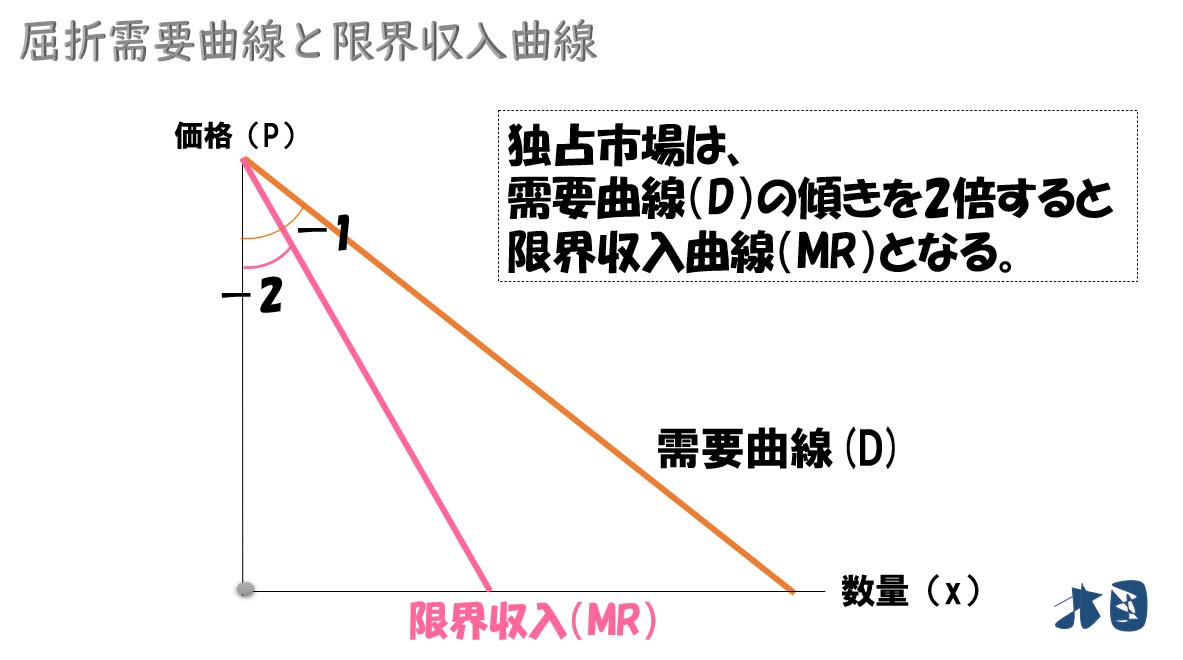

通常

寡占市場で製品差別化が行われていると、短期的には企業は独自の価格戦略をとることが可能です(これは独占的競争のページで説明しています)。

つまり、独占市場と同じ限界収入曲線が描けます

ポイント

需要曲線が屈折するときも、通常の独占市場と同じように限界収入曲線(MR)を描きます。

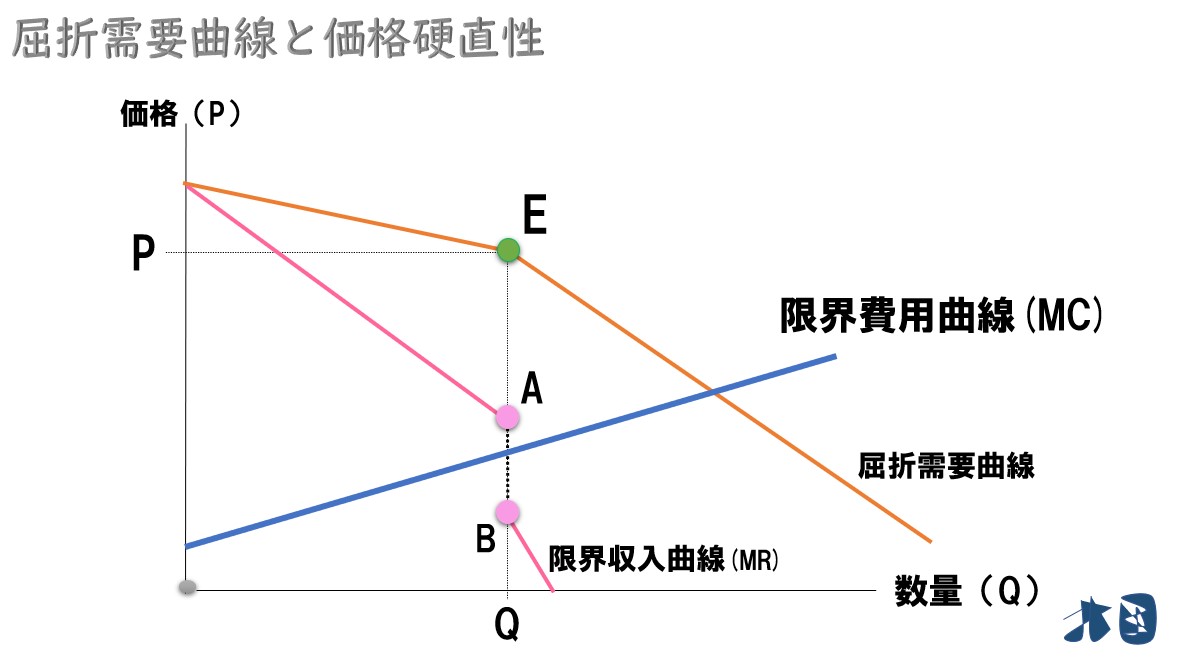

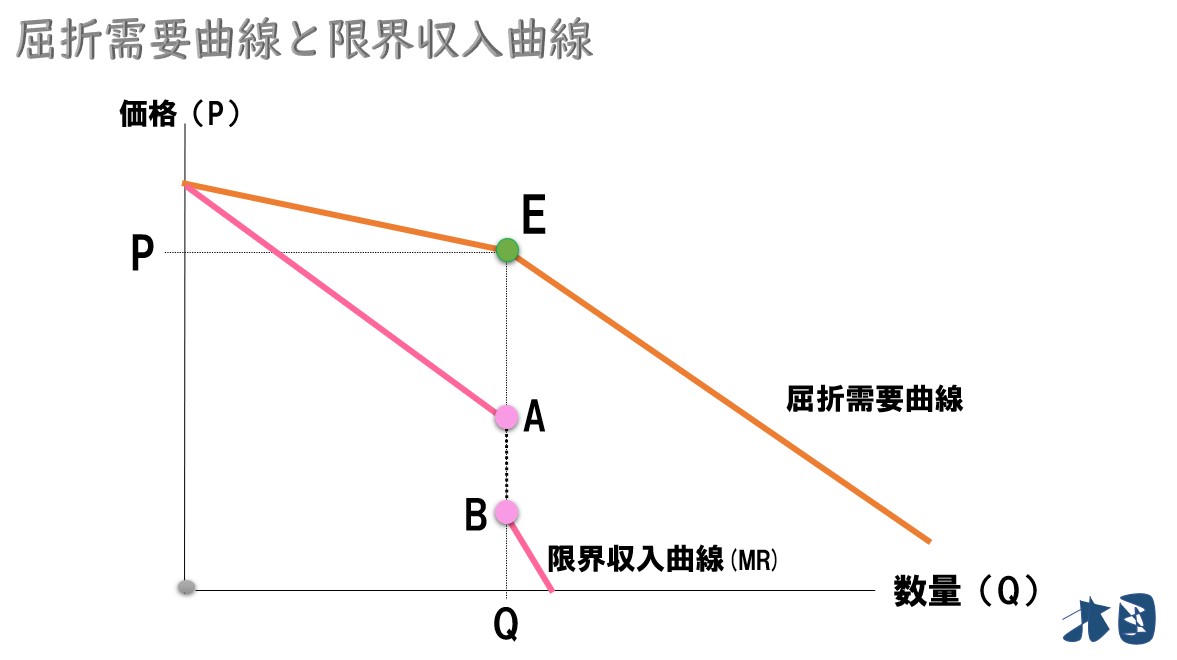

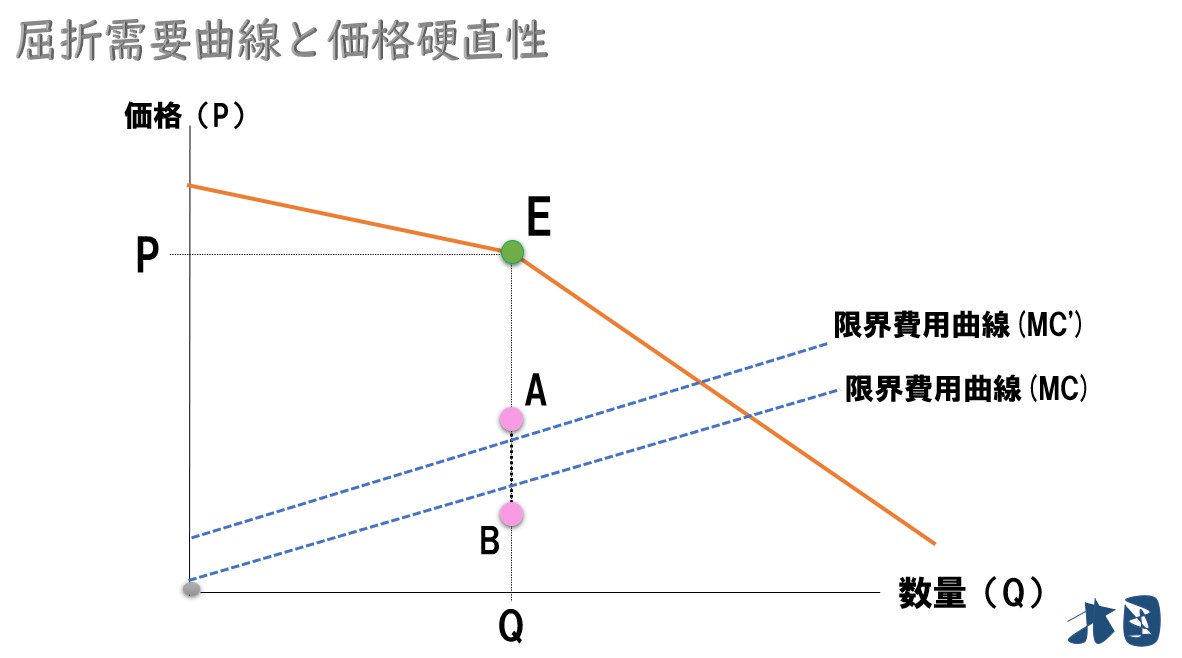

屈折需要曲線のもとで限界収入曲線を描くと

ここで重要なのは「点A~点B」の部分です。 需要曲線が折れ曲がっているせいで、限界収入曲線に謎の垂直点線部分ができてしまいました。この点A~点Bまでを不連続部分と呼びます。

さらに詳しく

さきほど、独占市場では需要曲線の傾きを2倍すればOKという話をしましたが、これは需要曲線が右下がりの直線の場合に使える裏技です。

厳密に考えると、限界収入曲線は需要曲線を微分することで求めることができます。

ここで、屈折需要曲線の点Eの折れ曲がった部分が問題になります。数学の話で恐縮ですが、通常、屈折需要曲線のように「カクっ」と折れ曲がった部分を微分することができません(微分しても値が定まらなくなる)。

つまり、点E部分で微分できないので「点A~点B」のギャップが生まれます。よって「点Eより左側で微分した限界収入曲線」と「点Eより右側で微分した限界収入曲線」が併存しており、連続性が絶たれているため「不連続」と考えます。

限界収入曲線に不連続部分があることで、寡占市場の価格硬直性を説明できます。

寡占市場の価格硬直性

ポイント

限界収入曲線に不連続部分があると、寡占市場で価格硬直性が生まれる。

「価格硬直性」は需要・供給の関係に変動があるにも関わらず価格変動があまりみられないこと。

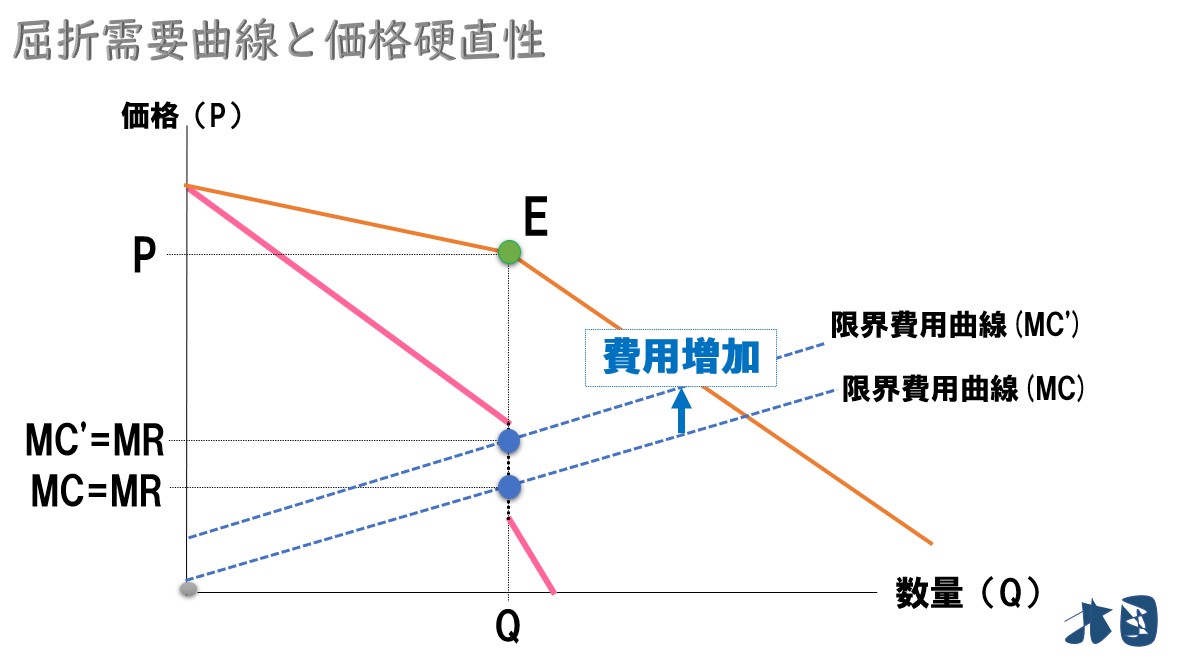

ここからは「屈折需要曲線」と「限界収入曲線(不連続あり)」のグラフを使って、寡占市場を分析します。

「需要と限界収入」だけで見てきましたが、次に限界費用曲線(MC)を交えて考えます。

ポイント

ここで、独占市場の利潤最大化条件を思い出す。

独占市場では「限界費用(MC)=限界収入(MR)」で企業は利潤最大化を実現するため、独占要素のある市場では、この条件が満たされるように生産量(Q)や価格(P)が決定する。

ここで

- 限界費用曲線(MC)が上に移動することを考える

例えば、原材料や賃金などの値段が高くなった…等

「限界費用曲線(MC)」と「上に移動した限界費用曲線(MC‘)」を見比べると分かる通り、「点A~点B」の間で限界費用曲線(MC)が移動しても「MC=MR」となる。

つまり

独占市場の利潤最大化条件「MC=MR」より 「点A~点Bの不連続部分」を限界費用曲線(MC)を通過する限り、生産量は「Q」となり、需要曲線がぶつかる点E部分で価格「P」が決まる。 以上より、原材料費や賃金等が多少値上がりしても商品の価格が変化しないことが分かる。

屈折需要曲線や限界収入曲線(MR)の不連続などから、寡占市場で価格硬直性が生まれる理由が分かりました。次に、屈折需要曲線の問題点に触れます。

問題点とフルコスト原理

スウィージーが考えた屈折需要曲線には問題点がありました。

はてな

屈折需要曲線により価格硬直性が生まれる理由は分かったが、そもそも屈折するポイントで価格が定まっていた理由は何かが不明。

ここまで

企業は点Eを基準に屈折需要曲線を推定すると考えてきました。

- 価格「P」

- 生産量「Q」

企業は、自社の生産能力などを考えて「Q」の生産を行うと決めますが、なぜ価格「P」をとることにしたのでしょうか

言い換えると、企業は市場の需要曲線が分からない状態だったからこそ、屈折する需要曲線を推定・予想していたはず。最初の価格「P」は何を根拠に決めていたのか?

さらに詳しく

従来の経済学では、企業は「限界費用(MC)」や「限界収入(MR)」などを手掛かりに、自社の利潤最大化を目的に行動しているはずだと考えていました。

しかし、スウィージーの理論は「企業は推測・予想で屈折した需要曲線を考える」と示したので、従来の経済学の考えをひっくり返すような感じになっています。

なので、じゃあ始まりとなる価格「P」はどうやって決まっているのか?が問題となったわけです。

この問題の解答の1つが「フルコスト原理」です。

はてな

「平均費用に利潤(マークアップ)を上乗せして商品・サービスの価格を決定する」という企業の価格決定方法を「フルコスト原理(フルコスト原則)」と呼ぶ。

例えば

1個当たり100円する商品なら、10円の利益を上乗せして「110円」で売ろう!と考えることを「フルコスト原理」と呼んでいます。

オックスフォード大学の経済調査(1938~39年)

『価格決定と企業行動(Price Theory and Business Behaviour/R. L. Hall and C. J. Hitch)』

調査の概要

- 金融市場や財市場などの価格は弾力的か(ちゃんと変動しているか?)について、実態調査を行う。

利子率や為替レートなどの調査も行われているが、このページで関係する企業の利潤に関わる部分を取り上げる。調査では、企業に事前に質問を提出してインタビューを通して回答の受け答えを行っている。

結果

- 製造業者や小売商へのインタビュー調査から、企業は需要弾力性を推定していないばかりか、限界費用も算出することなく生産量を決定していた。

- 企業は経済学で考えている利潤最大化行動をとっていない。各企業は「フルコスト原理」によって価格決定をしていた(※1)。

(※1)調査対象38社のうち、この方式に厳格に従うとしたのは12社、例外的な場合を除いて原則として従うとしたのが18社となっていた。

インタビュー調査によって得られた結果によると、企業は次の「フルコスト原理」に従って価格決定をしていた。

ポイント

平均費用に慣習的に(しばしば)10%の利益を上乗せして価格設定をしていた。

価格=平均費用+利潤10%上乗せ

この調査を行っていたホール(R. L. Hall)とヒッチ(C. J. Hitch)は、企業は需要曲線を認識できないのでフルコスト原理で価格決定をしている?と考えました。

さらに詳しく

この調査結果から、経済学の中では割と大き目な問題に発展することになります。

まず、企業は「平均費用」を基準に価格決定するのか(フルコスト原理)。それとも「限界費用」をもとに、従来の経済学の利潤最大化行動に基づいて価格決定するのか(限界原理)。この2つの大きな対立が生まれます。

一旦はどちらの考えも両立しうる?という状態で落ち着きました。というのも市場の種類によって、価格決定のメカニズムが異なります。

例えば、証券市場や卸売市場のように、瞬時に価格が決定するような市場では限界原理に近い価格決定が、工業製品などを普通に販売する市場ではフルコスト原理で価格が決まっていることが多いからです。

ただし、どちらにせよ、1930年代以降、古典的な従来の経済学は再考を迫られることになったわけです(これ以降、寡占市場の分析が盛んになった他、1929年にはケインズ『雇用利子および貨幣の一般理論』が登場してマクロ経済学が確立した時期と重なっています。つまり、この1930年代の論争を契機に経済学の考え方が一気に変わっていったのです)。

(参考1)第4章 1930 年代の経済学

(参考2)1930年代の経済学再考-京都大学学術情報リポジトリ